-

Notifications

You must be signed in to change notification settings - Fork 1

Massage

Massage ist ein komplexes Geschehen und die Auswirkungen von Massagen sind vielfältig. Das beschreibt folgendes Zitat ganz gut:

>Wenn wir im folgendem diesem Gewalt antun müssen, es zerlegen und nacheinander einzelne Teilwirkungen >zur Besprechung herausgreifen, so tun wir das nur, weil wir anders die Wirkungen nicht verstehen können. >Wir wollen aber dabei nie vergessen, dass der Erfolg der Massage von den vielfältigen unlösbar miteinander >verbundenen Wirkungen abhängt.

(Quelle: Hoffa-Gocht-Storck: "Technik der Massage")

Eine Möglichkeit, die Auswirkungen zu klassifizieren, ist folgende Aufteilung:

I. Fernwirkungen

a) Allgemeinwirkung

b) Segmentale Wirkung

II. Örtliche Wirkungen

a) auf Blut- und Lymphgefäße

b) auf Muskulatur

c) auf Bindegewebe/Faszien

d) auf sonstige Strukturen

Beispiele:

1) Wenn jemand bei einer Massage einschläft, sich die Atmung vertieft, sich jemand danach erfrischt fühlt... bezeichnen wir das als Fernwirkungen. Es sind auch Allgemeinwirkungen, die unabhängig vom Ort der Anwendung auftreten.

2) Wenn durch eine Massage der linken Schulter-Nacken-Region Brustschmerzen ("stenokardisch") aufgelöst werden, wird dies auch als Fernwirkung bezeichnet. Da die Wirkung in einem Organ auftritt, das dem bearbeiteten Haut-und Muskelgebiet / Segment zugeordnet ist, wird die Wirkung "segmental" genannt und von der Allgemeinwirkung abgegrenzt.

3) Ein Beispiel für eine örtliche Wirkung ist die Hautrötung, die nach intensiver Streichung oder Reibung auftritt. Hautrötung ist eine Wirkung, die mit dem System der Blutgefäße zusammenhängt.

4) Wenn ein verspannter Muskel nach einer Massage lockerer wird, sprechen wir auch von einer örtlichen Wirkung. Diese Wirkung, die sich auf den Kontraktionszustand / Tonus des Muskels bezieht, wird als verschieden von der Gefäßwirkung betrachtet.

Es ist nicht möglich, eine Wirkung isoliert zu erzielen. Es ist allerdings möglich, durch geeignete Handgriffe eine Wirkung besonders zu betonen.

In der Literatur werden u.a. folgende Reiz- und Wirkmechanismen beschrieben:

a) Reizung von Nerven in der Haut

b) Mechanische Auspressung von Blut- und Lymphgefäßen

c) Zerquetschung von Zellen durch Druck und dadurch Freisetzung von Zellinhaltsstoffen (z. B. bei Friktion)

d) Einfluss auf Durchblutung von Haut und Muskulatur durch Veränderung von Kapillaren: Erweiterung des Querschnitts, Erhöhung der Anzahl durchströmter Kapillaren, Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit.

e) Auswirkungen einer verstärkten lokalen Durchblutung auf den lokalen Stoffwechsel

f) Auswirkung einer örtlichen Durchblutungsänderung auf allgemeinen Kreislauf und Auswirkung einer örtlichen Stoffwechseländerung auf den allgemeinen Stoffwechsel

g) Auswirkung auf den Spannungszustand der Muskulatur

Den letzten Punkt finde ich besonders spannend. Deshalb ist ihm der nächste Abschnitt gewidmet.

Wann ist ein Muskel angespannt und wann entspannt und wie wirkt sich Massage auf den Spannungszustand (= Muskeltonus) aus? Wir holen etwas weiter aus, um das verstehen zu können...

Muskelzellen enthalten Elemente, die sich zusammenziehen (=kontrahieren) können: sogenannte Myofibrillen.

Dei Kontraktion erfolgt, wenn eine Muskelfaßer von einem (motorischen) Nerv Impulse erhält. Dabei gibt es unterschiedliche Sorten von Muskelfaßern.

Der Großteil der Muskelfaßern unterliegt einem Alles- oder Nichts-Gesetz (zu den anderen Muskelfasern siehe unten). Auf einem Reiz folgt eine Kontraktion der gesamten Muskelfaser. Nach einer Kontraktion ist eine Muskelfaster für kurze Zeit unempfindlich gegenüber neuen Reizen. Erst nach einer Erschlaffung kann sie sich erneut kontrahieren.

Eine Dauerkontraktion einer einzelnen Muskelfaser gibt es nicht. Die Stärke einer Muskelkontraktion hängt von der Anzahl der gleichzeitig kontrakhierten Muskelfasern ab. Bei maximaler Kontraktion eines Muskels ist maximal die Hälfte der Muskelfasern tätig.

Eine Dauerkontraktion eines Muskels erfordert dass ständig Impulse über den Nerv einströmen. Diese bringen eben erschlaffte Muskelfasern wieder zur Kontraktion. Die einzelnen Fasern wechseln ständig zwischen Kontraktion und Erschlaffung. Die Anzahl der gleichzeitig kontrahierten Fastern bestimmt das Ausmaß der Verkürzung und der Kraftentfaltung.

Es gibt mehrere Arten von Sensoren (genauer Rezeptoren), die mit Nerven verbunden sind und unserem Gehirn etwas über den Spannungszustand eines Muskels mitteilen können.

a) Muskelspindeln: Messen die Länge/Dehnung von Muskeln und die Geschwindigkeit, mit der sich die Länge ändert. Sie sind in Längsrichtung in den Muskeln eingebettet. Die Signale dieser Sensoren sind so verschaltet, dass sie fördernt auf die Muskelkontraktion wirken.

b) Golgi-Zellen: Messen die Spannung am Ende des Muskels / in den Sehnen. Die Signale dieser Sensoren sind so verschaltet, dass sie hemmend auf die Muskelkontraktion wirken.

c) ]], [[ Drucksensoren in den Faszien (Gewebe, welches die Muskulatur umhüllt)

Die Regulation des Spannungszustands erfolgt nicht nur (willentlich) durchs Gehirn, sondern auch über "kleinere Regelkreise". Dabei haben die Muskelspindeln und die Golgi-Zellen eine besondere Bedeutung. Für die Regulation der Muskelspannung ist das ausgewogene Zusammenspiel dieser Sensoren wichtig.

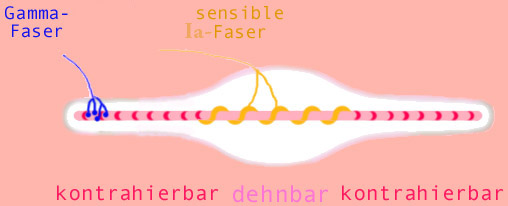

Eine Muskelspindel ist ein Dehnungssensor, der in Muskelfasern eingebettet ist und selbst spezielle Muskelfasern enthält. Die Muskelfasern in der Muskelspindel bestehen aus drei Bereichen. Die beiden äußeren Bereiche werden durch "Eingangsnerven" angesteuert (efferent, motorische A-Gamma-Fasern). Der mittlere Bereich ist mit "Ausgangsnerven" verbunden (afferent, sensible [Ia Fasern).

Über die Eingangsnerven liegt ein Signal an, dass den Sollwert für die Dehnung vorgibt (je Stärker das Signal, desto geringer ist die gewünschte Dehnung bzw. desto stärker ist die gewünschte Kontraktion). Durch ein einkommendes Signal ziehen sich die äußeren Bereiche der Spindel zusammen und der mittlere Bereich wird (zusätzlich) gedehnt.

Die Muskelfasern in der Muskelspindel verhalten sich in Bezug auf Reize anders als die umliegenden Muskelfasern. Sie unterliegt nicht dem Alles- oder Nichts-Gesetzt. Stattdessen kann sich die Muskelfaser stufenweise kontrahieren, je nach Frequenz der ankommenden Nervensignale. So kann der Sollwert der Muskelspindel sehr fein eingestellt werden. Etwa ein drittel aller motorischen Nerven steuert diese speziellen Muskelfasern.

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Muskelspindel

Der mittlere Bereich der Muskelspindel summiert zwei Dehnungen:

a) die Dehnung durch die umliegenden Muskelfasern, in die die Muskelspindel eingebettet ist

b) die Dehnung durch die äußeren Bereiche der Muskelspindel, die durch die Eingangsnerven angesteuert werden

Wenn der umliegende Muskel arbeitet und sich kontrahiert, erfährt der mittlere Teil der Muskelspindel weniger Dehnung. Wenn sich die äußeren Bereiche der Muskelspindel kontrahieren, erfährt der mittlere Teil der Muskelspindel mehr Dehnung.

Die Muskelspindel vergleicht den Sollwert mit der vorhandenen Muskeldehnung. Wenn die Dehnung des mittleren Spindelbereichs größer als die Soll-Dehnung ist, erzeugt die Muskelspindel Signale in den Ausgangsnerven.

Muskelspindeln werden bei Zug erregt und ihre Aktivität erlischt bei aktiver Kontraktion. Die Frequenz des erzeugten Signals hängt sowohl vom absoluten Längenzuwachs als auch von der Geschwindigkeit der Längenänderung ab. Eine schnelle Längenänderung auf kurzer Strecke (z. B. bei einem Schlag mit einem Reflexhammer) kann auch schon starke Signale auslösen.

Die Signale der Muskelspindeln sind so verschaltet, dass sie eine Kontraktion des Muskels bewirken, in dem sie sich befinden.

Die Signale sorgen auch dafür, dass die Kontraktion des Gegenmuskels (Antagonist) gehemmt wird, so dass dieser nicht mehr zu einer Dehnung beitragen kann (Reziproke Hemmung). Durch die Hemmung der Kontraktion ist der Gegenmuskel leichter zu dehnen. Die Reziproke Hemmung kann man z. B. nutzen, wenn man hoch springen möchte. Indem man vorher kurz in die Knie geht wird der Oberschenkelmuskel gedehnt. Dadurch wird die Spannung im Gegenmuskel geringer und beim Sprung kann sich der vorher gedehnte Muskel besser kontrahieren.

Die Signale werden nicht nur für Reflexe genutzt. Zusätzlich wird dem Gehirn gemeldet, dass benachbarte Gelenke und Gewebe Gefahr laufen überdehnt zu werden.

Der Dehnungszustand der Muskelspindeln (und damit auch die Erzeugung der Ausgangssignale) lässt sich durch Massage beeinflussen.

Die Golgi-Zellen befinden sich nicht wie die Muskelspindeln im Muskel, sondern am Ende des Muskels. Sie sind "in Serie zu den den Muskelfasern geschaltet" und befinden sich zwischen den kollagenen Fasern der Sehnen. Die Golgi-Zellen werden auch Golgi-Körperchen oder Golgi-Sehnenorgane genannt.

Wenn sich ein Muskel kontrahiert werden die entsprechenden Sehnen gespannt. Das gilt auch wenn ein Muskel vom Gegenmuskel gedehnt wird. Die Fasern der Sehnen nähern sich aneinander an und es kommt zu einer räumlichen Verengung im Bereich der Sehnen. Die Golgi-Zellen werden so komprimiert und stimuliert.

(Quelle: Massage, Bernard C. Kolster)

Die Golgi-Zellen schützen die Muskulatur vor Überlastungen. Ihre Signale sind wie folgt verschaltet:

a) Wenn die Golgi-Zellen durch eine (zu starke) Kontraktion aktiviert werden, bewirken die Signale eine Hemmung der Kontraktion (Autonome Hemmung). Zusätzlich fördern die Signale die Kontraktion des Gegenmuskels (Antagonist).

b) Wenn die Golgi-Zellen während einer Dehnung aktiviert werden, werden die Signale der Muskelspindeln gehämmt. Danach ist eine stärkere Dehnung des Muskels möglich als zuvor. Wenn du einen Muskel mit geringer Kraft für mehr als sieben Sekunden dehnst, aktiviert die Spannung in den Sehnen die Golgi-Zellen. Das Signal der Golgi-Zellen hämmt kurzzeitig die Signale der Muskelspindeln und verkleinert so die Spannung im Muskel. Das erlaubt dann eine noch größere Dehnung.

Die Autogene Hemmung kann genutzt werden, indem ein Muskel passiv gedehnt wird, nachdem er direkt vorher aktiv kontrahiert wurde (proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)). Erzeuge eine geringe Kontraktion (50 % der Maximalkraft) für 6 bis 15 Sekunden und lass den Muskel direkt danach von einem Partner passiv dehnen. Die vorherige Kontraktion reduziert die Spindel-Signale. Dadurch ist das Gehirn bereit einen größeren Bewegungsspielraum für die ausgeführte Dehnung zu gewähren.

Die Signale der Golgi-Zellen werden auch ins Gehirn geleietet. Wenn wir eine Getränkekiste anheben, dann bemerken wir dass die Kiste schwer ist, weil die Golgi-Zellen in unseren Armen die Belastung ans Gehirn melden.

Auch die Golgi-Zellen lassen sich durch Massage/Vibration beeinflussen.

Um die Auswirkung von Massage auf den Spannungszustand von Muskeln besser zu verstehen kann man sich vereinfacht vorstellen dass es zwei miteinander gekoppelte Regelkreise gibt.

Die Ausgangsnerven der Muskelspindeln führen zum Rückenmark. Dort stellen wir uns kleine Steuerzentralen vor, die sich jeweils um bestimmte Körperbereiche (Segmente) kümmern. Dort sind die Nerven u.a. mit Eingangsnerven verbunden, die zu jener Muskulatur führt, die die Muskelspindeln umgibt.

Wenn die Muskelspindeln im Oberschenkel ein Signal ausgeben, dass die Kontraktion zu gering ist, läuft dieses Signal ins Rückenmark. Dort werden Steuersignale an die umliegende Muskulatur im Oberschenkel gesendet. Der Muskel kontrahiert und der Istzustand nähert sich dem Sollzustand.

So reguliert sich der Spannungszustand der Muskulatur über diesen kleinen Regelkreis ("myostatischer Reflexbogen") wie von selbst (= ohne dass wir vom Gehirn aus bewusst gewählte Signale absenden brauchen).

Das Rückenmark ist nicht nur mit den motorischen Nerven verbunden, die direkt die Muskulatur ansteuern. Es ist auch mit den Eingangsnerven der eingebetteten Muskelspindeln verbunden. So kann der Sollwert des kleinen Regelkreises verändern werden. Die Sollwertsignale sind im Rückenmark vielfältig verschaltet, sowohl mit den Signalen innerhalb eines Segments als auch mit Impulsen des Nervensystems auf "höheren Ebenen" und dem Gehirn.

Der Sollwert wird z. B. angehoben durch Abkühlung, Schmerz- und Berührungsreize, von optischen und akustischen Reizen und emotionalen Erregungen. Die Synthese aller Einflüsse findet im Hirnstamm statt.

Für die Einleitung willentlich herbeigeführter (=willkürlicher) Bewegungen gibt es zwei zu unterscheidende Abläufe:

a) Die "normale" Bewegungssteuerung erfolgt über eine Veränderung des Sollwerts für den kleinen Regelkreis ("sekundäre Ansteuerung").

b) Nur bei schnellen Willkürbewegungen werden die (umgegebenden, Alles- oder Nichts-) Muskelfasern direkt vom Rückenmark angesteuert ("primäre Ansteuerung", ohne Umweg über Muskelspindeln).

Für schnelle Willkürbewegungen muss die Signalstärke eine Schwelle überschreiten. Als Voraussetzung dafür muss der kleine Regelkreis bereits eine gewisse Grundaktivität vorweisen.

Die Hauptaufgabe der Muskelspindeln ist daher wohl vegetativer Natur: sie sind nötig, um die Ruhespannung der Muskulatur Inwelt- und Umwelteinflüssen entsprechend einzustellen.

(Schema nach Hoffa-Gocht-Storck: "Technik der Massage")

Nach dem obigen Modell der gekoppelten Regelkreise haben wir prinzipiell drei Möglichkeiten um die Muskelspannung zu beeinflussen:

I. Beeinflussung des Sollwerts, der vom Rückenmark aus zu den Muskelspindeln übertragen wird.

II. Beeinflussung der Rückmeldung der Muskelspindeln zum Rückenmark.

III. Beeinflussung der motorischen Steuersignale, die vom Rückenmark aus an die (umgebenden, Alles- oder Nichts-) Muskelfasern gesendet werden.